Un grain de beauté qui change d’aspect ne signale pas systématiquement un danger, mais certains détails échappent souvent à l’observation non entraînée. Les lésions cutanées atypiques sont fréquemment confondues avec des affections bénignes, ce qui retarde parfois la prise en charge. Les protocoles de dépistage ne reposent pas uniquement sur l’apparence, mais aussi sur des critères évolutifs et morphologiques précis.

Des classifications strictes guident l’identification des différents types de lésions suspectes, tandis que les options de traitement varient selon la nature et le stade du diagnostic. La régularité des examens dermatologiques s’impose comme une mesure préventive incontournable.

Reconnaître les signes évocateurs du cancer de la peau : ce qu’il faut savoir

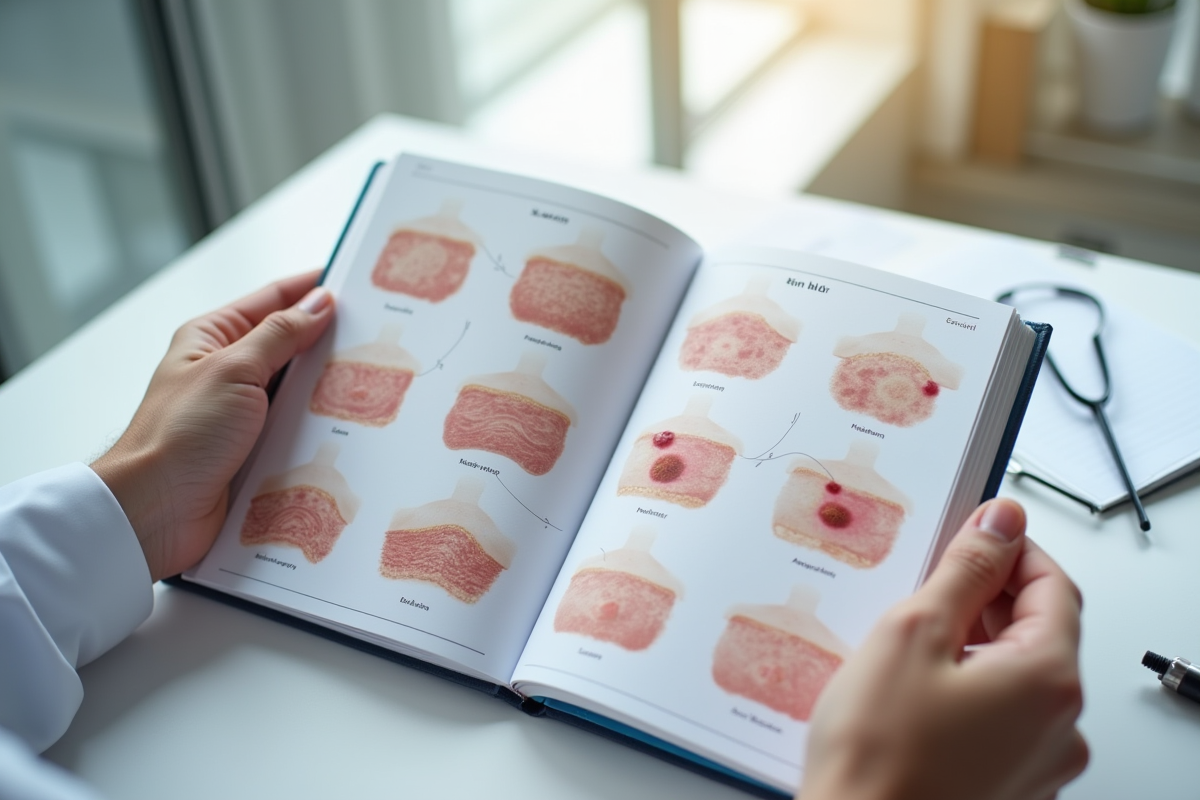

Sur la peau, tout commence parfois par une tâche qui attire le regard ou par un grain de beauté qui ne ressemble plus à celui d’hier. Les cancers cutanés se déclinent en plusieurs formes, dont le mélanome, le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde. Chacun d’eux affiche ses propres caractéristiques, mais certains signaux doivent mobiliser la vigilance, surtout parmi les personnes à peau claire, moins bien protégées des agressions des UV.

Pour distinguer l’inhabituel du banal, la méthode ABCDE (ou ABCDEF) s’impose comme une référence pratique pour repérer et décrire les taches suspectes. Voici ce que recouvre chaque lettre :

- A pour Asymétrie

- B pour Bords irréguliers

- C pour Couleur inhomogène

- D pour Diamètre supérieur à 6 mm

- E pour Évolution rapide

- F pour Forme ou relief nouveau

Si un grain de beauté se transforme, change de couleur, de taille ou affiche une surface irrégulière, il mérite une attention immédiate. Pour le mélanome, la lésion peut surgir sur une peau jusque-là saine ou s’installer à partir d’un nævus déjà présent, prenant la forme d’une tache pigmentée qui progresse rapidement. À l’inverse, le carcinome basocellulaire se manifeste souvent comme une petite perle translucide, tandis que le carcinome épidermoïde prend l’apparence d’un nodule ou d’une croûte persistante sur une zone exposée au soleil. Dès qu’une anomalie cutanée apparaît ou qu’une lésion évolue brutalement, la prudence s’impose, en particulier chez les profils à risque.

Comment se déroule le dépistage et pourquoi il est essentiel

Le dépistage des cancers cutanés commence par une consultation chez le dermatologue. Ce professionnel examine minutieusement la peau, traquant la moindre anomalie : asymétrie, bordure irrégulière, variation de couleur, diamètre inhabituel, évolution récente… L’approche ABCDE/ABCDEF facilite cette évaluation et permet de repérer rapidement une tache ou un grain de beauté suspect.

Lorsque le doute s’installe, la biopsie devient la solution pour trancher. Réalisée sous anesthésie locale, elle consiste à prélever un fragment de la lésion afin de l’analyser en laboratoire. Ce geste offre la seule certitude : distinguer une lésion bénigne d’un cancer. Résultat en poche, le médecin ajuste la prise en charge.

Voici les principaux facteurs de risque qui justifient une surveillance accrue :

- exposition répétée au rayonnement solaire (UV) ou utilisation d’appareils de bronzage

- antécédents personnels ou familiaux de cancer cutané

- nombre élevé de lésions pigmentées ou de grains de beauté atypiques

- exposition passée à l’arsenic, à certains traitements immunosuppresseurs ou à des substances chimiques comme goudrons, huiles minérales ou suies

Plus un cancer est repéré tôt, plus les chances de guérison s’envolent. Les formes débutantes de mélanome ou de carcinome basocellulaire sont souvent éliminées par une simple chirurgie, avec un très haut taux de succès. Toute anomalie récente sur la peau, même discrète, justifie donc une prise de rendez-vous rapide.

Les options de traitement et l’importance d’un suivi dermatologique régulier

Lorsque le diagnostic tombe, la chirurgie s’impose généralement comme la première étape. Il s’agit de retirer la lésion avec une marge de sécurité, adaptée à la profondeur et à la localisation du cancer. Parfois, une greffe ou un lambeau de peau est nécessaire pour refermer la zone traitée. Dans certains cas de carcinome basocellulaire superficiel ou de kératose actinique, des alternatives comme la cryothérapie ou le laser peuvent suffire.

Pour les formes plus avancées ou à risque de dissémination, d’autres approches entrent en jeu : radiothérapie, chimiothérapie ou immunothérapie. Les thérapies ciblées, quant à elles, ouvrent de nouveaux horizons, notamment chez les patients porteurs de mutations précises (BRAF, NRAS, CKIT). En parallèle, l’analyse du ganglion sentinelle ou un curage ganglionnaire peuvent s’avérer nécessaires pour guider la suite de la prise en charge.

Le suivi après traitement ne se limite pas à une simple vérification de la cicatrice. Ces rendez-vous réguliers permettent de repérer une récidive, de détecter de nouvelles lésions ou d’identifier d’éventuels effets secondaires. La fréquence des consultations s’ajuste en fonction du profil du patient, du type de cancer initial et des antécédents. Rester attentif à l’état de sa peau, même après une prise en charge réussie, reste le meilleur rempart. La vigilance, alliée à la protection solaire, construit la meilleure défense contre les récidives et les surprises indésirables.

Face au miroir, la peau ne triche jamais longtemps. Un détail qui change, une nuance qui inquiète : mieux vaut s’interroger trop tôt que trop tard. Chacun détient la clé d’une prévention active, entre observation, dépistage et action rapide.